- (1)年収とお金の知識は比例 VUCA時代を生きる力に

- (2)南章行 週500円の小遣いで判断力と解決力育む

- (3)未就学児のお金の知識 日常会話や遊びで育てる

- (4)小遣いは金額より管理を重視 子の自立促すお金教育

- (5)収入・支出・貯蓄を家族にシェアするマネー会議

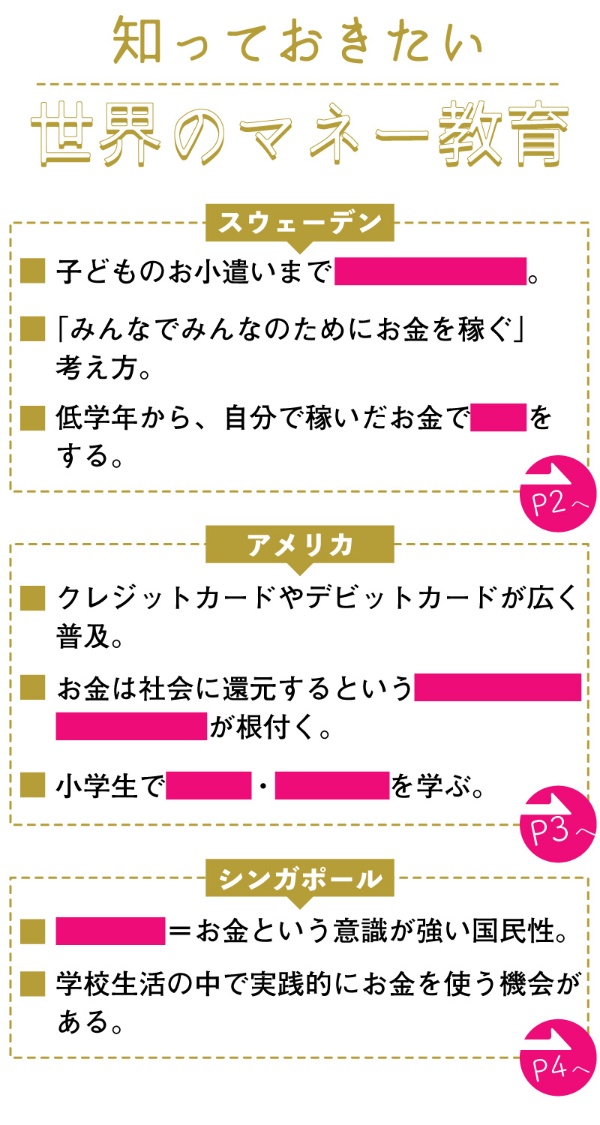

- (6)世界のマネー教育 お金の価値を学び幸せに生きる ←今回はココ

日本の小学校では、これまでマネー教育に力を入れることはしてきませんでした。

金融広報中央委員会が2019年3月に実施した18 歳以上の個人の金融リテラシー(金融に対する理解度や活用能力)調査によると、アメリカやOECD/INFEなどの海外機関が実施した同種調査の結果に比べ、日本は金融知識の正答率がアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスよりも低い結果でした。また、望ましい金融行動や考え方の選択においても、イギリス、ドイツ、フランスとは差が開いています。マネー教育の第一人者である横浜国立大学名誉教授の西村隆男さんは、その理由をこう説明します。

「日本では古くから、お金の話をタブー視する風潮がありました。『(お金のことに)子どもが口を挟むものじゃない』『お金の心配は要らないから』などと、子どもたちはお金について学ぶ機会を逃してきたのです。こうした感覚は今の親世代にも受け継がれています。しかし、個人が金融サービスの知識を身に付け、自身の目標に向かってマネー管理をすることは、『幸福に暮らしていく』ために欠かせないスキルです」

世界の小学校や家庭では、どのようなマネー教育が行われているのでしょう? スウェーデン・アメリカ・シンガポールで子育て中のDUAL世代に、現地から詳しくリポートしてもらいました。