子どもがスマホを使うようになると、一気に広がるネット上での交流。低学年ではSNSの使用がまだまだ先のこと、と思いがちですが、実は、低学年からの親の関わりが大切だと専門家は指摘します。誹謗(ひぼう)中傷・個人情報の漏洩などトラブルの原因になることも指摘されているSNSですが、親が今からできることとはどんなことでしょうか?

【年齢別特集 小学校低学年のママ・パパ向け】

(1) スマホ依存対策 親の3大NGワードと子への伝え方

(2) SNSを使い始める前に 低学年から親が伝えること ←今回はココ

(3) 低年齢化する花粉症 思考力の低下や勉強への影響も

子ども自身で軌道修正するのは難しい

子どもとスマホの付き合い方は、低学年、高学年、中学生などの学年によって大きく変わってきます。低学年では、もっぱらゲームや動画視聴などの「遊ぶためのツール」として使用されていますが、高学年になるとオンラインゲームやLINE、動画投稿をする子も現れ、さらに中学に入るとTwitter、InstagramなどのSNSを使った「交流」が加わってくるのです。

インターネットの安全と活用に詳しいミヤノモリ・ラボラトリーの高橋大洋さんによると、中学入学後は一時的に友達同士のトラブルが急増する時期です。「例えば、グループの一人が『既読スルー禁止』『1分以内の返信は必須』などと決めてしまったがために、『9時には寝たいけど、またメールが来た。どうしよう?』などとルールに縛られ、1日のほとんどをスマホばかり見て過ごすようになるケースも珍しくありません」

自分だけの個人的な「遊び」として使っているのと違い、他者が関わってくるアプリには「自分だけではどうにもできない状況に置かれてしまう」という問題があるといいます。

「スマホを使い始めるタイミングで、『子どもとスマホの付き合い方』についてしっかり話し合えていればいいのですが、実際には最初にルールを設けず、中学生になって急に対応する家庭がほとんどです。特に何もルールを決めないまま、友達やクラスメートとネットでのやり取りが始まってしまうと、子ども自身で軌道修正するのはかなり難しいでしょう」

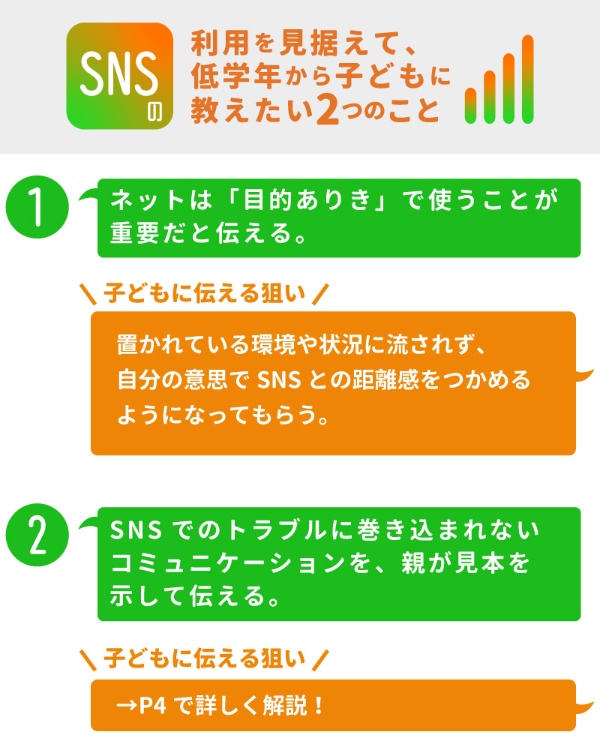

ネットでのやり取りが始まる前に、今から対策を取っていく必要があるとのこと。「低学年でも親の伝え方次第で、SNSとの付き合い方を学ぶことはできます。むしろ早いうちから知っておきたいですね」と高橋さん。その方法として具体的に挙げるのが、以下の2つです。

次のページから詳しく高橋さんに説明してもらいます。