お正月休み中、子どもとカードゲームやボードゲームなどをした人もいるでしょう。未就学児の中にはゲームで負けたことを受け入れられず、怒ったり、泣いたりしてしまう子もいたかもしれません。こうした子どもの「負けを認められない」や「自分が先」といった主張にはどのように対応していけばいいのでしょう? 子育て心理学協会代表理事の東ちひろさんに話を聞きました。

【年齢別記事 保育園のママ・パパ向け】

(1) 子の「自分が先」へのこだわり、負けると怒る、どう対応 ←今回はココ

(2) 幼児のドリル学習 ミス伝えると怒る子対策5つのコツ

(3) 空想する習慣が子の生きる力に 想像力の鍛え方

(4) 子どもの空想力を育む話の聞き方、絵本の読み聞かせ方

「自分が先」へのこだわりの原因はいくつかある

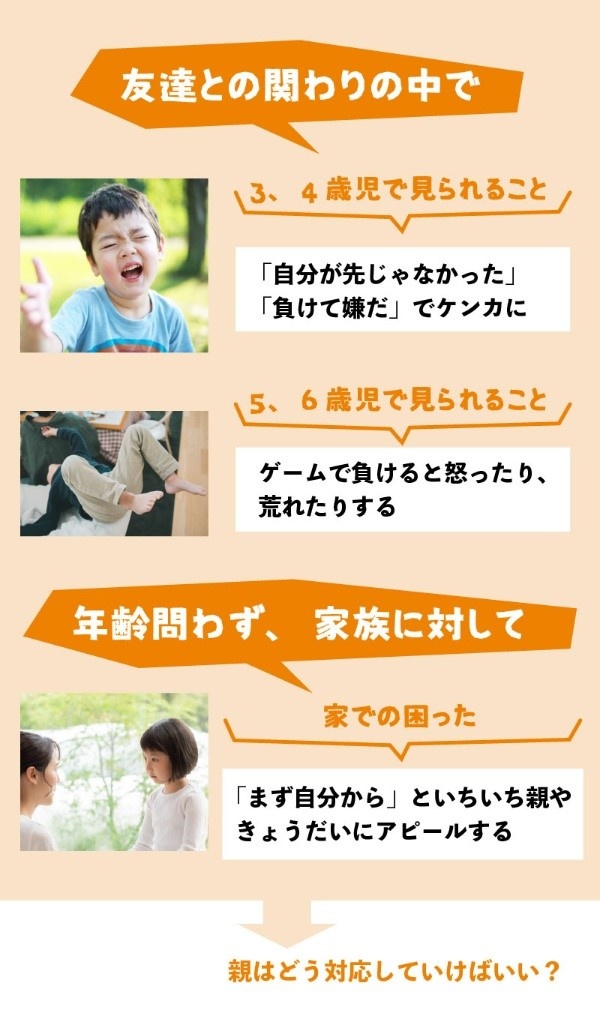

3~4歳になり保育園生活も後半になると、「順番を待つ」「交代で使う」といった集団でのルールを理解したり、鬼ごっこやトランプなど、ルールがあり、勝ち負けのつく遊びができるようになったりします。一方で「まず自分から」といったことへのこだわりが強く、それゆえに自分が後になることを受け入れられないこともあるでしょう。親としては「こんな調子だと友達と遊べないのでは」と不安に感じてしまうかもしれません。

こうした未就学児のこだわりに対し、元幼稚園講師・小学校教諭で、現在心理学とコーチングを使ったアプローチで多くの子育て相談に応じている東ちひろさんは次のように分析します。

「3~4歳から勝ち負けに強くこだわる子が出始め、5~6歳に向けてさらにこだわりが強くなります。小学校に上がれば自然と落ち着くかといえば、必ずしもそうと限りません。中には落ち着く子もいる一方で、小学生、中学生になっても負けを認められない子や、幼稚園時代以上に強くこだわる子もいるなど個人差があります。

これはプライドが高いからではなく、その子の持つ気質が関係しています。自分が劣勢になったときにイライラするなどといった負の反応が出やすい気質を持っているのです」

子どもがいつまでも負けが認められないと、この子の将来は大丈夫かな、と心配になるでしょう。

「気質というのは生まれ持ったものなので、ゼロにすることはできないのですが、接し方の工夫で、怒ったり、すねたりするといった反応の規模を縮小していくことは可能です。子どもは小さいうちほど外的な刺激を受けやすいため、親の対応次第で変わっていく可能性があります。また、家できょうだいに比べて『まず自分から』と主張するタイプは、気質とは別の原因で行動していることもあり、また別の対応が必要となります」

「まず自分から」「負けを認められない」と主張する場合の対応について、次のページから東さんに詳しく聞いていきます。