「人と違うことに価値がある」

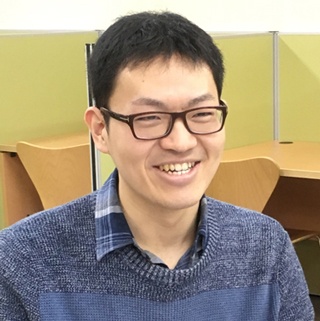

生田さんは、自身もロボット内視鏡や光で動くナノレベル(1ナノメートル=10億分の1メートル)の医用ロボットなど、「世界初」のロボットを作ってきた、マイクロロボット工学における革新的な研究者です。でありながら、「私もバカ」と自称します。

「私は東京工業大学の大学院時代、恩師で当時からロボット工学の第一人者であった森政弘先生(現東京工業大学名誉教授)に『もっとバカにならなきゃダメだよ』とよく言われました。もっと研究を純粋に楽しんで、没頭して、論文になるかどうかなんて忘れてしまうくらいバカになって、ようやく突き抜けられるのだから、と。

そのとき、私は医用ロボットを研究していましたが、1980年当時はロボットといえばもっぱら産業用ロボットが主流だった時代。当時の学会での反応は、見事なくらい冷たいもので、『医者でもないのに医療だって?』と笑う人もいました。でも、たまたま出会ったアメリカのカリフォルニア大学のロボットシステムセンターの所長から研究を認められ、研究員として招聘されたのです」

そのときに評価されたのは、医用ロボットを「世界で生田さんしか研究していなかった」ということ。アメリカは「誰もやっていないことにこそ価値がある」「人と違うことに価値がある」という考え方だったのです。みんなと同じことができてナンボという日本の価値観とは真逆だった、と生田さんは続けます。

「それから2年間カリフォルニア大学で主任研究員を務めましたが、まるで20年といってもいいほどの濃密な時間を過ごすことができました。私の研究者人生、そして人生観そのものが変わったといっても過言ではありません」

そんな生田さんが実感した「バカ」になることの大切さ。そのことを学生に伝えるために、現在教鞭を執る東京大学で始めたのが「バカゼミ」です。日本の最高学府である東京大学で「バカゼミ」とは、ブラックジョークのような発想です。

「もともとは、私が東工大の研究室にいた1984年に、春合宿のイベントとして『いかにバカなことをやるか』という遊び感覚で始めたのが起こりです。その後、生田さんが名古屋大学の教授時代に再開し、今では生田研究室の名物になっています。

バカゼミのコンセプトは明快です。学生たちにとてつもなく『おバカ』な研究テーマを考えさせ、それに対して徹底してアカデミックに、真剣にアプローチをする。そして、その研究結果をプレゼンしてもらう、というもの。その評価にあっては、『バカ度』と『ゼミ度』の2つの基準で評価する。いうなれば、『バカデミック=バカ+アカデミック』を追求する研究グランプリです。1991年に創設された、イグノーベル賞という『人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究』を表彰する賞がありますが、その前に私たちが始めていたわけです」