お手伝いの効用は家事スキルのアップだけではない

こんにちは。教育社会学者の舞田敏彦です。年末ですが、いかがお過ごしでしょうか。大掃除やらお正月の準備やらお忙しいと思いますが、お子さんがいる家庭では、相応の役割を担わせたいものです。いわゆる、お手伝いです。

お手伝いの効用については、いろいろ言われています。家事スキルのアップはもちろん、家族と協働して事を成し遂げることで協調性が育まれる、他者への共感(思いやり)を持てるようになるなど。

人間は社会的動物で、他者との協働なしには生きられません。人格形成の途上にある子どもにとって、家族という小社会を協働して支える経験を持たせることは、とても重要だと思います。

お手伝いでの実施頻度から道徳行為や自己イメージの違いを分析

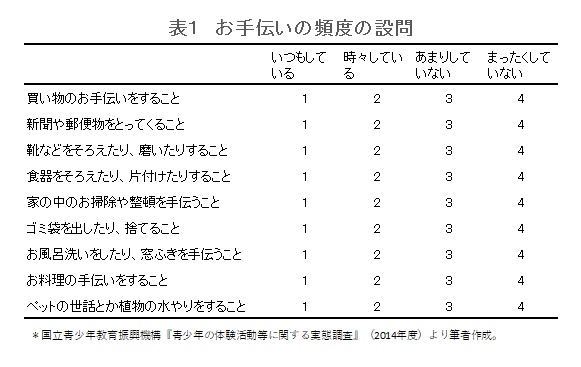

今回は、お手伝いの効用に関するデータをご覧に入れようと思います。用いるのは、国立青少年教育振興機構『青少年の体験活動等に関する実態調査』(2014年度)の個票データです。この調査では、小・中・高校生に対し、家でどれほどお手伝いをするかを尋ねています。9つの行動を提示し、それぞれの頻度を答えてもらう形式です。

(1)買い物、(2)新聞取り、(3)靴磨き、(4)食器洗い、(5)掃除、(6)ゴミ出し、(7)風呂掃除、(8)料理、(9)ペットの世話、ですか。まあ、子どもがするお手伝いのメーンはカバーされています。これらの実施頻度を合成して、お手伝いの実施度を測る単一の尺度を作ってみましょう。

「1(いつもしている)」という回答には4点、「2(時々している)」には3点、「3(あまりしていない)」には2点、「4(まったくしていない)」には1点のスコアを与えます。この場合、お手伝いの実施度は9点から36点までのスコアで計測されます。全部「1」を選んだバリバリのお手伝いっ子は36点(4点×9=36点)で、どれもまったくしていない子は9点となります。いずれかの項目に無回答がある場合は、スコアの算定ができないので、分析対象から外します。

このスコアに依拠して、調査対象の子どもを3つの群(お手伝いレベル低群、中群、高群)に分け、それぞれの群で、道徳行為や自己イメージがどう違うかを分析してみます。