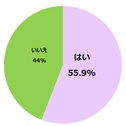

乳児の約5~10%、幼児の5%、学童期以降の1.5~3%が食物アレルギーを発症

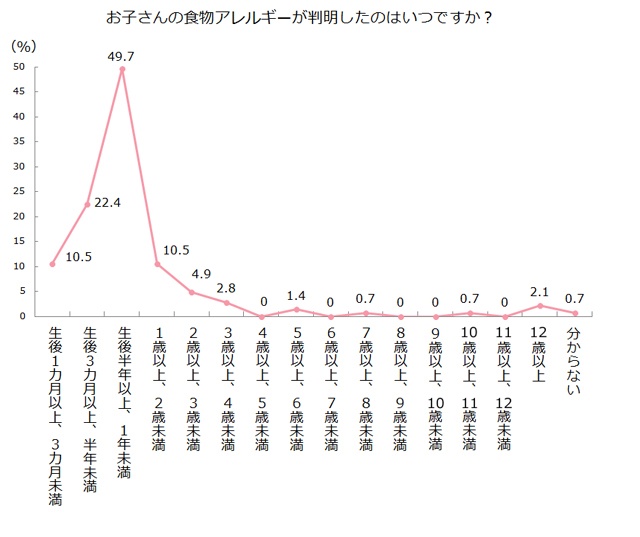

食物アレルギーを起こすのは赤ちゃんである場合が多く、一般的に乳児の約5~10%、幼児の5%、学童期以降の1.5~3%が該当します。赤ちゃんのときに食物アレルギーを発症した子も、3歳で5割、6歳で9割が卵・牛乳・小麦を食することができるようになります。

ですから基本的には原因物質を除去して、自然に治るのを待つというのがこれまでの主な治療法でした。

食物アレルギーが成長につれて治っていくのは、消化吸収機能が高まっていくからだと説明されています。しかし、大人になってから食物アレルギーを発症する人もいるので、消化吸収機能の成長だけでは理由にはなりません。アレルギーにはまだ解明されていない部分もたくさんあるのです。

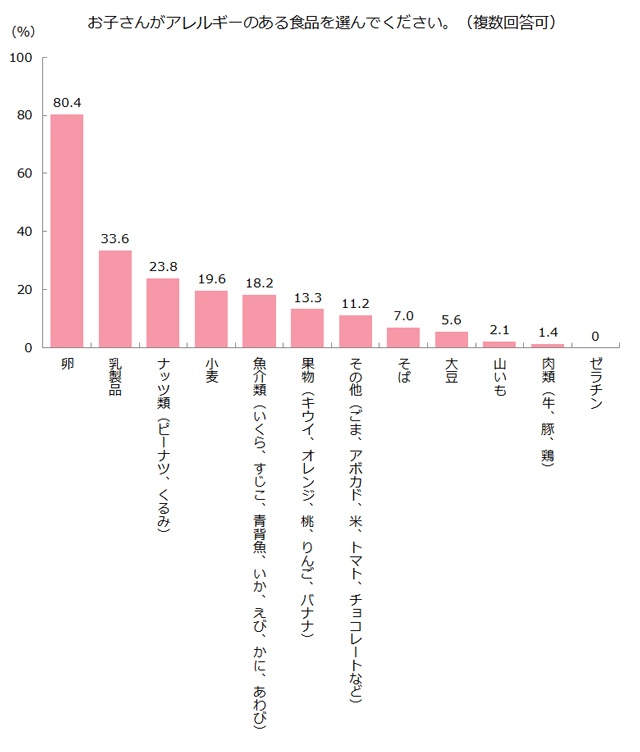

食物アレルギーの原因となる3大アレルゲンは、卵・牛乳・小麦です。

これを知って離乳食を過剰に怖がり、この3大アレルゲンを与える時期を遅らせようとする親御さんもいますが、乳児の90~95%は食物アレルギーではないのですから、「きちんと加熱する」「初めての食品は少量から与える」といった離乳食の基本を守れば、必要以上に怖がる必要はありません。

食物アレルギーの多くは、食べてから30分以内にじんましんなどの反応が出ます。じんましんが急激に広範囲に出たらすぐに病院を受診しましょう。範囲が狭く、かゆみも弱いなら、もう一度繰り返したときでもよいかもしれません。しかし、両親やきょうだいに非常に強い食物アレルギーがある場合は別です。離乳食を開始する前に、食物アレルギーに詳しい医師に相談しましょう。